おうるです。

タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」をもとにしてカウンセリングをしています。

性格統計学に出会う前の昨秋、息子はよく怒っていました。

タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」を学んでから、息子はずいぶん穏やかになりました。

今も時々怒ることはありますが、前に比べると雲泥の差です。

今日は子どものイライラ、怒りっぽいを改善するために「性格統計学」をもとに子どもの自己肯定感を上げていくといいですよ、というお話です。

性格統計学とは、について知りたい方はまずはこちら↓

小学生の息子の癇癪

実は去年の秋頃まで、息子はいつもイライラしよく怒っていました。

私自身、アンガーマネジメントの本を読んで、6秒ルールを使ってイライラや怒りを抑えようしたりと怒りを抑えるためにいろいろ試してみましたが…

一緒にヒートアップして言い合いになっていました。

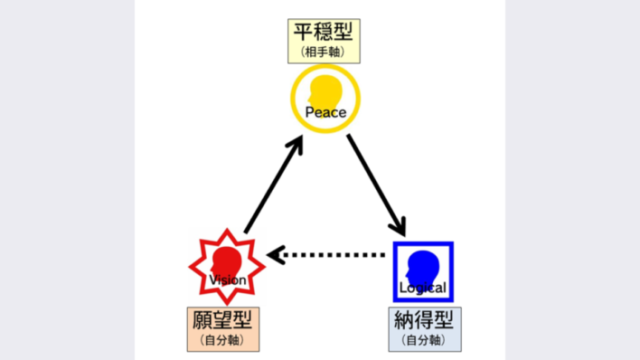

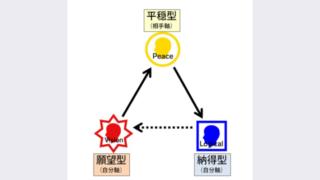

人の性格を4つに分けて考える性格統計学を学びわかったことですが、

私のようなピースタイプは大きな声や音が苦手です。子どもが大声で泣いたり、怒っていると心がざわつき耐えられなくなるのです。

そうなると、親もイライラしてきて感情的に怒ってしまいます。

怒りの性質

怒りについて、調べてみました。

諸説あると思うのですが、私が調べたのは怒りは第二次感情という考え方です。

怒りは第二次感情

誰でも心の「コップ」があって、ここには「つらい」「心配」「不安」「悲しい」「さみしい」などの気持ちが入ります。

これが第一次感情と呼ばれるもので、これらがどんどんたまっていくと「怒り」という感情に変わっていくというのです。

このコップの大きさは人によって違います。

同じ量の第一次感情でもコップが大きかったら余裕があるのでイライラしないし、コップが小さければイライラする。

同じコップの大きさでも、第一次感情が少なければイライラしないし、多ければイライラする。

火山の噴火のように爆発する

怒りの中にある第一次感情がたまり続けて…

あるとき感情が爆発して怒鳴ったり、叩いたり、モノを壊したりしてしまう。

感情の爆発を防ぐには、怒りの中にある第一次感情に寄り添うことが大切と言われています。

怒りは連鎖する

怒りは強いものから弱いものへと流れていく性質があります。

怒りをぶつけられた子は、さらに言いやすい子に怒りをぶつけてしまう。

この連鎖はどこかで断ち切らないといけないといけません。

↓怒りについてもっと知りたい方はこちらの本を参照してください。↓

怒りに対処するために、第一次感情を減らす

性格統計学では、人の性格を4タイプに分けます。

その中で、私はピースタイプ。

ピースタイプの親は、子どもに求める「しつけ」が厳しくなりがちなのだそう。

親の性格を自覚し、子どものタブーを知る

むしろ、しつけができないダメ母だとすら思っていました。

しかし、振り返ってみると『子育ての中で「〜ねばならない」という思いが結構強くあった』かも。。。

例えば、生活リズムでは寝る時間は「○時」と私が決め、それを守らないと「早く寝なさい〜!」と急かすのは毎日のこと。

「学校の宿題は、学校から帰ったらやる、少なくとも晩御飯までには終わらせて欲しい」と思い、

「帰ったら宿題しよう!」

「そろそろ宿題しない?」

「早く宿題しなさい!」

と小学校入学時から言い続けていました。

結局、寝る前にするので、何度「早く宿題しなさい!」と言ったことか。。

私の決めたことを押し付けてばかり息子に押し付けてばかり。

ロジカルタイプの息子には、タブーばかりの毎日でした。

性格統計学を学んでからの変化

性格統計学を学んで振り返ってみると、今まで私がしてきたことは息子にとってストレスでしかなく、ひたすら息子のことを否定し続けている状況。

その結果、息子の自己肯定感はダダ下がり。

息子の心のコップは、「つらい」「心配」「不安」「悲しい」「さみしい」といった第一次感情が常にいっぱいだったことが容易に想像できます。

息子がすぐ怒る、何を言っても怒っていた状態は、心のコップの余裕がないために、怒りの沸点が低くなっていたのです。

第一次感情を減らすためには、下がっていた自己肯定感を上げることが必要。

性格統計学で息子のタブーや響く声かけがわかったことで、自己肯定感を上げる方法がわかりました。

そして、私自身の性格傾向もわかったことで、息子のタブーに対してどうすればいいのか、意識するポイントが明確になりました。

これらを実践することで、明らかに息子の怒る頻度が激減。

怒った時は、なぜ怒ったのかだいたい理解できます。

それらが理解できると不思議なもので、息子の怒りを受けて感情的に怒ることが明らかに減りました。

さいごに

今まで育児本で得た知識は、抽象的すぎて自分に落とし込めなかったり。

具体的な行動はわかっても、原理原則が理解できずにただ真似をしていただけだったりして、使いこなすことができませんでした。

性格統計学では原理原則が一度理解できれば、私でも場面に応じてどうすればいいのか考えることができます。

息子へ響く伝え方をするのは、今までの自分の行動習慣と違うことをするので、ふとした瞬間に出てくる言葉が元の自分に戻ることもあります。

でも、無理して自分自身を変えようとするのではなく、心構えや言葉を変えていけばいいだけ。

一度うまくいかなくても試行錯誤の方法がわかるので、今までに比べると気持ちはずいぶん楽になりました。