おうるです。

タイプの違いを知れば、しんどい子育てがラクになる!という「性格統計学」をもとにしてカウンセリングをしています。

保育園・幼稚園での生活で支援が必要とまでは行かなくても、今までの環境だからなんとかうまくいっていたわが子。

今までお世話になっているよき理解者だった先生から離れて、小学校での集団生活でやっていけるのか心配ですよね。

発達障害やグレーゾーンと言われる子でなくても、小学校での集団生活に適応できるか心配という子に、その子に合った支援や配慮が継続されることはとても大切です。

そんな時に利用されるのが「就学支援シート」「サポートブック」。

保護者の中で「取扱説明書=トリセツ」と言われることもあります。

今回は、先生に分かってもらえる「就学支援シート」「サポートブック」「トリセツ」を作成する際、性格統計学をもとに記入するといいですよというお話です。

就学支援シート、サポートブック、トリセツとは?

初めて会う先生に、どうやったらうまく子どものことをわかってもらえるのか、どうお願いしたら子どもの不安に適切な配慮をしてもらえるのか、悩むご家庭も多いと思います。

先生に子どものことを分かってもらえるように利用するのが、「就学支援シート」「サポートブック」「トリセツ」です。

という人のために、県、市、区などの公的機関、発達障害を支援する民間の企業や団体などで、ガイドライン、フォーマットが出されています。

公的機関発行のサポートブック

自治体によって名称が異なります。

- 就学支援シート

- サポートブック

- サポートファイル

- サポート手帳

また、対象も

- 幼児期から青年期まで全ての発達段階でも利用できるもの

- 乳幼児版、小学生版、中高生版に分かれているもの

- 就学支援に特化しているもの

など様々で、

ダウンロードできるもの、役所でもらえるもの、所属する園で配布されるもの、受け取り方も様々です。

仕様もそれぞれ特色があり、

- 保育者と保護者がそれぞれ書き込む欄があるもの

- 保護者の負担を軽くするようチェック項目を多くしているもの

- 保護者の気持ちのフォローができるよう「子育ての気持ち」の欄があるもの

自治体によって保護者に寄り添ったいい内容のものもあるので、活用できるかご自身の自治体のホームページで確認してみてください。

民間企業や団体、個人発行のサポートブック

民間企業で一番有名なところとしてはLITALICOですが、他にも様々な団体や個人がサポートブックを発行しています。

インターネットでダウンロードできるものばかり。

わが子のことを表現しやすいフォーマットを探してみてください。

サポートブックに書かれる項目

項目はフォーマットにより違いがありますが、だいたいこのような項目になります。

- プロフィール

- 医療機関情報(かかりつけ医、療育機関など)

- 診断名、支援状況、相談機関利用状況

- 障害者手帳の有無

- 性格&特徴

- 身体の特徴、アレルギー

- 環境:家族

- 生活リズム

- 生活&集団生活編できること、できないこと

- コミュニケーション&あそびできること、できないこと

これらの中に

- かんしゃく、パニックなどのきっかけ、その対応、予防

- こだわり

- 落ち着く活動

- テンションが上がってしまう活動

- 不安な時のコミュニケーション

- 体調が悪い時のコミュニケーション

- 指示の仕方

- 注意の仕方

- 褒め方

- 危険な行動が起こりやすい状況

について、詳しく書いていきます。

「就学支援シート」「サポートブック」で大事なこと

「就学支援シート」「サポートブック」で大事なのは、 先生にわが子をわかってもらうということ、我が子が集団生活でうまくやっていくために適切な配慮をしてもらうこと。

ポイントは「〇〇ができない」と書き連ねないことです。

全ての先生が発達障害に詳しいわけではありません。

子どものできないことばかりを言っても、どう支援すれば良いのかわからないという先生も多いです。

「〇〇が苦手ですが、こうすると伝わりやすいです」

「〇〇が苦手ですが、こうするとうまくいくことが多いです」

と、できるだけ具体的に対策を添えることをお勧めします。

まずは自分と子どもの性格を知る

「就学支援シート」「サポートブック」を書く際、できるだけ具体的に対策を添えるといってもどう書けばいいか分かりませんよね。

そんな方には、性格統計学を学び、自分と子どもの性格を知ってから「就学支援シート」「サポートブック」を書くことをお勧めします。

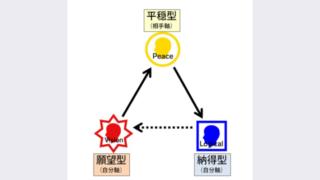

性格統計学とは、「16年間のべ12万人の統計データを解析し、体系化したコミュニケーションメソッド」で、テレビや書籍でも取り扱われ、話題になっている考え方です。

↓性格統計学についてはこちらを読んでみてください↓

なぜ子どもだけでなく自分の性格も知る必要があるのか。

それは、自分基準で子供を見ているからです。

同じ子どものは言動を見て、プラスにとられるかマイナスにとらえるかは見る人によって異なります。

子どもの困った行動は本当に困った行動なのでしょうか?

↓こちらを読んでみてください↓

そして、性格タイプによって、心に響く言葉、響かない言葉があります。

「自分が言われてうれしい言葉は、子どももうれしいはず」 と思ってほめても、

子どもの性格にあっていなければ、子どもはほめられたと感じない。

がんばって欲しいと思って励ましても、

子どもの性格にあっていなければ、子どもは余計不安が大きくなりがんばれない。

逆に、子どもにあった伝え方をすれば、子どもは親の言葉を素直に受け止めやすくなり、モチベーションが上がったり、自己肯定感が上がります。

先生もおすすめする性格統計学

性格統計学はとても分かりやすくシンプルなので、多忙な先生も実践しやすいです。

平成28年度に文部科学省の調査研究委託事業として富山県黒部市教育委員会と連携し、市内3つの小中学校で先生たちに性格統計学についての研修が行われました。

研修後のアンケートで、77%の先生が「性格統計学が役立った」「ときどき役立っている」と回答。

また「今後どのような人にこの研修を受けてもらうとよいと思いますか?」の質問に「保護者」と答えた先生が71%いたそうです。

先生も保護者に知ってほしいという性格統計学。

「子どもができないことがすぐできるようになる」というわけではありません。

でも、自己肯定感が高まるので、「できないこともチャレンジしよう」という気持ちがわいてきたり、「苦手なこともがまんしようかな」と思えたりします。

そんな言葉を親にも先生にも言ってもらえたら、子どもはうれしいですよね。

そして相談

性格統計学で、親、子どもの性格がわかったら、次は今までお世話になっている幼稚園、保育園の先生に相談しましょう。

集団生活の中で先生が感じる困りごとは、自宅での困りごとと違うことがあります。

先生とお話しし、集団生活で困っていることをリスト化して、それに対する対策を確認してみてください。

そして、園での困ったことに対し、わが子に伝わる言葉を対処法として書くことで、先生にわが子をわかってもらえ、我が子が集団生活でうまくやっていくために適切な配慮をしてもらえる「就学支援シート」「サポートブック」になると思います。

「就学支援シート」「サポートブック」を渡した後も気を抜かない!

先生に「就学支援シート」「サポートブック」を渡した後も安心してはいけません。

提出した「就学支援シート」「サポートブック」が有効かどうか、新たな問題が出ていないか、必ず先生に確認しましょう。

困りごとは常に確認する

小学校に入学して、今まで想定していなかったからことが問題となることもあります。

集団生活の中での困りごとに、1番気付きやすいのは本人よりも先生です。

「先生に子どもが学校で何か困っている様子がないか」「先生が子どもに対して困っていることがないか」をこまめに聞くようにしましょう。

※ただし、過剰適応するタイプの子については、先生が気づけないので逆に家での様子を伝えたほうがいいです。

幼稚園や保育園と違い、小学校になると親が学校へ行くことがなくなり、先生から特別連絡がないと先生とお話しする機会はなかなかもてないですよね。

そういう場合には、PTA活動に参加するなど積極的に学校に関わることがおすすめです。

学校によって様々な形態があると思いますが、PTA以外にも本の読み聞かせボランティアや、登校時の旗振りボランティアなどあると思います。

ぜひ入学後、調べてみてください。

先生は子どもの育ちを一緒に支えてくれるパートナーです。困ったことが大きくなる前に、こまめに連絡を取りましょう。

先生に合理的配慮をお願いするときの注意点

これは個人的な意見なのですが、

クラスメイトは30人以上いる中で、わが子だけを特別扱いにしてもらうことはできません。

合理的配慮が義務化されました(下記参照)が、浸透しているとは言い難い状況です。

合理的配慮とは、障害のある方々の人権が障害のない方々と同じように保障されるとともに、教育や就業、その他社会生活において平等に参加できるよう、それぞれの障害特性や困りごとに合わせておこなわれる配慮のことです。 2016年4月に施行された「障害者差別解消法 (正式名称:障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」により、この合理的配慮を可能な限り提供することが、行政・学校・企業などの事業者に求められるようになりました。

引用元:ジュニアLITALICO

SNSでも、親が先生に合理的配慮を求める際、モンスターペアレンツ(モンペ)と思われるかもしれないと恐れている親が多くみられます。

「うちの子は〇〇が苦手だから、〜してください。」

と直球勝負でお願いし続けると、やはりモンペと思われるかもしれないです。

先生の年齢や性格によりますが、私は先生に配慮をお願いするときに「相談」という形から入るといいと思っています。

困りごとを解消するために学校でできる対策はあるか聞いてみて、もしいい対策がなければこちらから提案するという順番で話を進めると誤解がないのかなと。

さいごに

いかがでしたか?

小学校入学前に、ぜひ性格統計学を活用して先生に伝わる「就学支援シート」「サポートブック」を書いてみてください。